Esta es la historia de un gato que se transformó en brujo para salvar mi vida.

Llegó a ella tan repentinamente como se fue, treinta años más tarde. Por ese entonces era un gato muy viejo y también yo, no lo voy a negar, el tiempo no se excusa por ninguno.

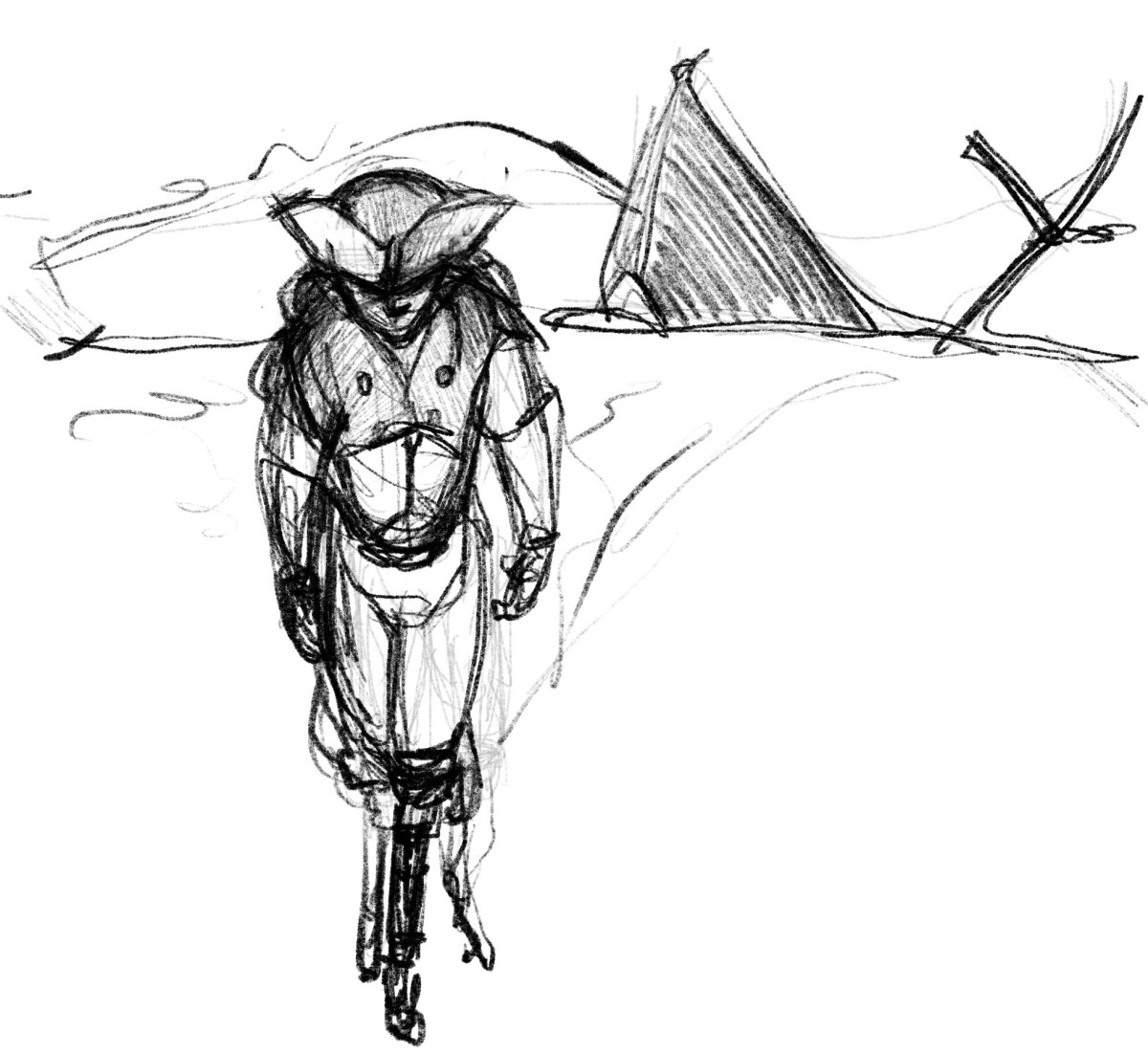

Gracias a él, dejé mi trabajo, recorrí el mundo—con él, en mi bolso—, conocí a mi esposo y publiqué una novela.

El día que murió, lo hizo en mi regazo, una tarde que dormía siesta en el sillón. Yo sabía que algo pasaba, porque durante la mañana estuvo más juguetón que nunca y a mi esposo le arañó un pie. Reí por un rato, pero enseguida me preocupó su mirada. Era una expresión vidriosa, fija, definitiva. Quería decirme de la forma más honesta que aquella era su despedida y lo hizo, mientras yo dormía. “Me voy madre, acaricia mi lomo durante tus sueños, te prometo que jamás te voy a dejar”.

Lo conocí por primera vez el día de mi cumpleaños 39. Era un día de invierno, frío, en las calles de Santiago. Salía de mi departamento para botar la basura cuando me pareció escuchar un piído. Fue extraño. ¿Era un piído u otro sonido? <<¡Un maullido!>>pensé. Era el maullido de un gatito. Lo busqué de un lado a otro, omitiendo el ruido citadino un martes a las 7 de la mañana. Estudiantes, escolares, padres y atascos. Atascos y más atascos. El transporte público. Los bocinazos. Con todo, lo único que me interesaba escuchar era ese débil maullido. Entonces, lo encontré. Oculto entre otras bolsas de basura, había una que se movía. ¡La bolsa estaba viva! Quité la bolsa de las otras al tiempo que visualicé el camión de la basura en la otra esquina. El maullido se volvió más fuerte. Ahí estaban. Tres gatitos desnutridos, en una caja de zapatos. <<Mierda>> ¿Y se iban al camión de la basura? ¿Qué maldito arrojaba al camión de la basura tres mininos? Me olvidé del trabajo, en realidad estaba en mi cabeza, pero el cargo de conciencia me impidió dejarlos solos. Tomé la caja de zapatos, la llevé a mi auto y con el celular tomé una fotografía. “Postié” en Facebook. “Encontré esta caja al interior de una bolsa de basura. El camión está en la otra esquina. Quien quiera un gatito, me envía un MD”. Unos minutos después, tenía 100 me gusta, 70 me enoja y 50 me entristece. Se sumaron varios comentarios de odio hacia el maltrato animal y otros de apoyo indicando que los gatitos eran hermosos, pero que ya tenían 2 gatitos y un perro. Así, muchos otros. Finalmente, recibí dos MD, uno de un vecino que me seguía por todas las redes sociales y que se animó a adoptar a uno de los gatos y otro de una colega que estaba buscando un gatito para regalarle a su sobrina. Partí al trabajo con dos gatitos—el vecino se apresuró a elegir al gatito rubio, el más grande, según él porque era macho—uno negro y uno de tres colores y retorné a mi casa con sólo el gatito negro.

Era el gatito más pequeño, más flaco y feo. Durante todo el día no probó nada de lo que mi colega les compró en la oficina—una pasta para gatitos, “Sabores del campo”—Pienso que nadie lo quiso precisamente por su apariencia débil y porque era mudo. Con todo, me percaté que era muy limpio. Hacia sus necesidades solamente en la caja de zapatos. El otro gatito—gatita, mi colega dijo que era gatita—se orinó en el teclado de un colega muy “chupamedias” y corto de genio. La gatita se convirtió en la heroína de la oficina.

Salí del trabajo y pasé a comer directo al McDonald. Ese día no había almorzado. El tiempo pasa muy rápido desde que tengo 25. De pronto son treinta, en un suspiro tengo 35 y ese día—que estaba de cumpleaños, pero hasta eso había olvidado—cumplía 39.

Vivía sola en un departamento de 21 metros cuadrados, cerca del metro Santa Isabel y lo único vivo en él eran dos plantas. Mi mayor logro era que ambas estuvieran vivas después de seis meses y tenía que reconocer que lucían más vivas que yo. Vivía para mi trabajo y nada más. Me consumía día a día. Como un tornado que se llevaba mis días sin que pudiera darme cuenta. Trabajo, trabajo, trabajo. Nada más que trabajo. Vender, hacer, número, llegar a conseguir el bono de fin de mes. Salir un rato con los colegas, tomarme una cerveza. Tal vez dos si no estaba conduciendo. Dormir todo el fin de semana y ver alguna película del canal de streaming que estuviera de turno. Luego volvía el lunes y empezaba el tornado otra vez.

De mis colegas, era la única que seguía soltera y si soy honesta, ya no me preocupaba. Para mí se había pasado el tren. Lo creía desde los 33, el día, precisamente que mi mejor amiga se casó con su novio luego de 5 años de relación. Luego de eso comencé a sumar y a restar. Todas mis amistades estaban casadas, solteros con hijos o al menos con un matrimonio fallido. Estar soltera-soltera, era la definición de solterona a secas. Mi excusa era que no tenía tiempo. Tenía que trabajar, pagar deudas, conseguir mis sueños. ¿Sueños de qué? En ese momento, que cumplía 39 años, me daba cuenta de que los había abandonado todos por dedicarme a hacer una cifra más en mi deposito mensual.

Decidí, como regalo de cumpleaños, ir al McDonald. Mi teléfono personal estaba apagado para no recibir saludos de cumpleaños—“Un año más para el cambio de folio, 39 y ni una papa pelah, ¿has pensado en congelar tus óvulos?” —Decidí que no quería escuchar nada de eso y tampoco las buenas intenciones, porque cada una de ellas significaba el mismo recordatorio de siempre. “Estas vieja y sola” y aunque actualmente existen personas de 93 años que hacen películas y otros de 105 que practican gimnasia artística, sabía a lo que se referían: Que había desperdiciado mi vida.

Para ahogar las penas, pedí el combo McDonald más grande y recibí a cambio una hamburguesa tamaño normal, unas papas fritas de tamaño decente y una garrafa de bebida con mucho hielo—lo había pedido sin hielo—Me estacioné en algún espacio solitario y observé el entorno. Estaba oscuro, apenas iluminado por la luminaria amarilla y los semáforos. Pasó un sujeto en bicicleta. Un par de estudiantes, algunos escolares con el celular en la mano—nunca aprenderían a soltar ese teléfono—y luego una señora paseando el perro junto a su marido. Aunque estaba ansiosa de probar la hamburguesa, de súbito, al darle un mordisco, sentí mucha pena y me puse a llorar. Fue un llanto desgarrador. Como no lloraba hace años. Lloré a moco tendido, mientras la hamburguesa se mantenía ahí, entre mis manos, apoyada en el volante del vehículo.

Con que así pasaba mi cumpleaños número 39. Sola, en un estacionamiento, comiendo una hamburguesa que seguramente se me repetiría toda la noche. <<Mierda>>pensé, en realidad pensé más palabrotas, pero aquella resume en el estado que me sentí en ese momento.

Limpié mis lágrimas, como siempre lo hacía luego de llorar en el baño de la oficina o cada noche por medio en mi habitación. Me dispuse a comer el resto de la hamburguesa cuando percibí que un ser me indagaba con la mirada. Ahí estaba él. El pequeño gatito negro, salvo por una mancha blanca en su bigote, observándome con sus pequeños ojos de bolita. Era la primera vez que lo veía tan atento y me asusté. Sentí como si observara dentro de mí. Sentí un vínculo. Un lazo que nos uniría por el resto de la vida.

El gatito maulló y su estómago rugió.

Me eché a reír.

-¿Tienes hambre gatito?—miré la hamburguesa y me pregunté si le haría daño comer un poco. La hamburguesa era carne. ¿Era carne o no? Esperé que lo fuera, porque saqué un trocito y lo invité a comer. Se la devoró y pidió más—No más gatito, acá tengo tu comida.

Dejé la hamburguesa a un lado y subí al minino sobre el tablero del auto. Era muy delicado, un huesito con pelos. Cabía en la palma de mi mano. Tenía pelones entre las orejas y su barriguita era sólo piel.

—Espera un poco—y sobre la caja de la hamburguesa puse la comida de gato que me dio la colega—pasta para gatitos “sabores del campo”—Ahora comeremos los dos—El gatito olfateó la comida que dejé sobre el tablero. Comió con ganas y yo también. Si soy honesta, la hamburguesa estaba más deliciosa que nunca. Sería el primer cumpleaños de muchos—Feliz día, querido Brujito.

Daniela Olavarría Lepe.